(系統用)蓄電池の設置を目的とした農地転用を専門の行政書士が徹底解説!

再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力の需給調整や再エネ出力抑制対策として「系統用蓄電池」の需要が増加しています。

当事務所へ「系統蓄電池を農地に設置したい」とご相談頂くことが多くなってきました。

太陽光や風力と組み合わせることで、電力の安定供給や市場取引の柔軟性が高まり、事業者にとっても収益の安定化が期待できます。

しかし、設置用地として農地を選ぶ場合には「農地転用」という複雑な許可手続きが必要であり、都市計画法や消防法など他の規制とも密接に関わってきます。

本記事では、滋賀県で農地転用に多数の実績を持つ行政書士事務所の視点から、蓄電池設置の可否条件、許可の流れ、税務・補助金・ビジネスモデルまでを徹底的に解説します。

こんなご相談も可能です!

当事務所はEPC事業者と連携して、事業者様の蓄電池導入をサポートしております!

EPC事業者は、全国に拠点を有しているため

日本全国どこでも導入をサポートすることができます。

「蓄電池は最近よく耳にするけれど、良く分からない」

「収益のシュミレーションが知りたい」

「どうすれば蓄電池で収益が上がるのか」

など、蓄電池に関する疑問にお答えすることができます!

是非お気軽にご相談下さい!

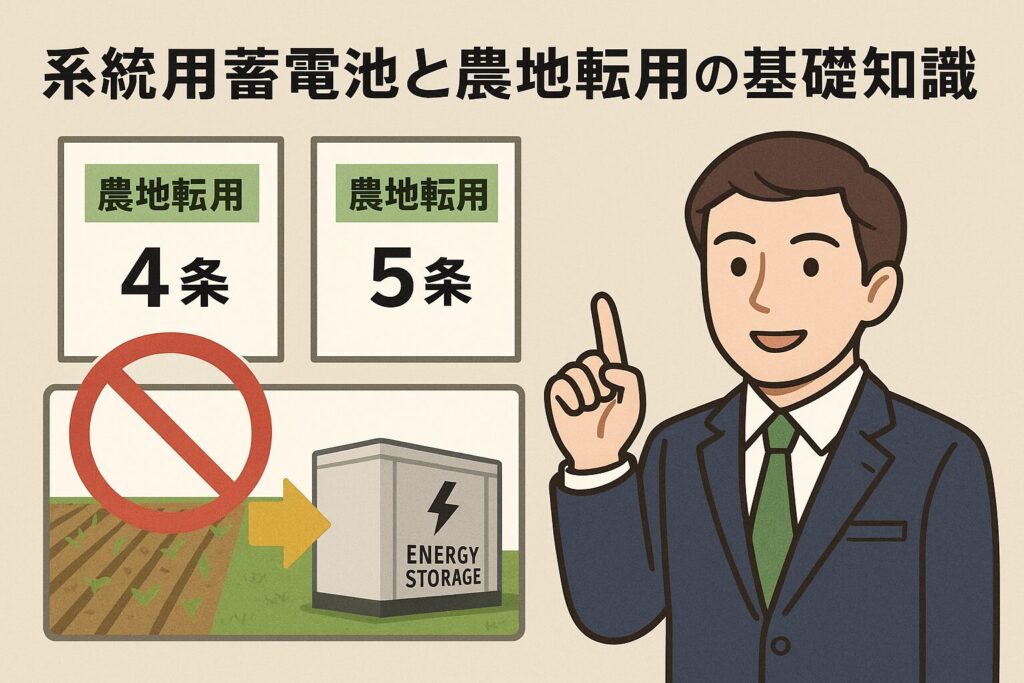

系統用蓄電池と農地転用の基礎知識

農地に蓄電池を設置するには、農地法に基づく「許可」が欠かせません。まずはその仕組みを理解しましょう。

農地転用とは?4条・5条の違いと系統用蓄電池の位置づけ

農地転用とは、農地(田・畑)を本来の「耕作目的」以外に利用することを指し、農地法によって厳しく制限されています。

これは日本の食料供給を守るための重要な制度であり、安易に農地を宅地や事業用地へと変えることができないように設けられています。

再生可能エネルギー事業における系統用蓄電池も例外ではなく、設置にあたっては農地法に基づく許可が必要です。

農地転用の申請は、大きく分けて「農地法4条申請・届出」と「農地法5条申請・届出」の二種類があります。

4条申請・届出は、農地所有者自身がその土地を転用する場合に必要となる手続きです。

たとえば、自分の田んぼを農業以外の用途に使いたい場合(蓄電池を設置するなど)がこれに当たります。

一方、5条申請・届出は、第三者が農地を買ったり借りたりして転用するケースです。

再エネ事業者や法人が地主から土地を賃借して蓄電池を設置する場合、多くは5条申請の対象となります。

系統用蓄電池は農業利用ではなく、電力安定化や市場取引を目的とした設備です。

そのため農地法上は「転用」の扱いになり、許可を得なければ設置できません。

許可の可否は農地の区分(第1種農地・第2種農地・第3種農地など)によって左右され、特に第1種農地や農振地域ではハードルが高いのが実情です。

滋賀県内でも実際に、農業委員会で「系統用蓄電池の設置を目的とする農地転用」が審議された事例があります。

こうした例では、周辺環境や系統連系の利便性、地元住民の理解といった要素も審査対象になっており、単なる書類審査だけでなく事業全体の妥当性が問われます。

事業者にとっては、系統蓄電池の設置に必要な手続きを正しく理解し、早期に許可戦略を立てることが成功への第一歩となります。

この「申請」か「届出」かは、転用予定地が属する都市計画区分によります。

転用予定地が、「市街化区域」であれば「届出」で済みますが、それ以外だと「申請」が必要になります。

当然、申請の方が許可取得の難易度が高いです。

また、後述しますが、「系統用蓄電池」目的の農地転用では、消防法に基づく届出や開発許可の申請、建築確認申請が必要になることもあります。

状況によりますが、必要な手続きを見落とさないよう留意する必要があります。

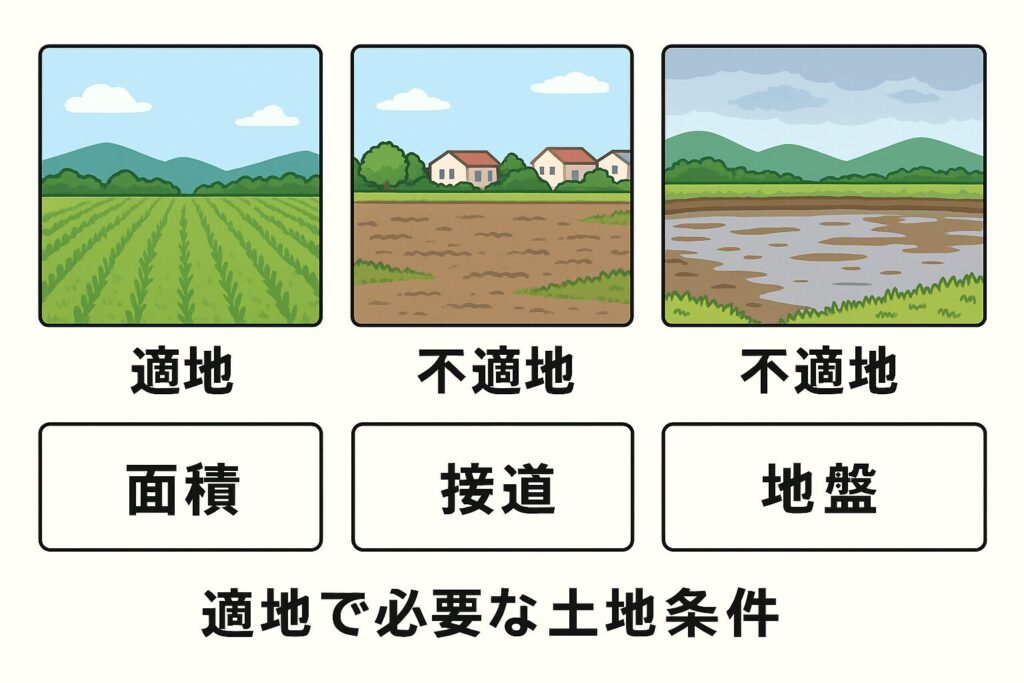

系統用蓄電池設置に必要な土地条件

どんな農地でも蓄電池が置けるわけではありません。面積・接道・地盤など、現実的な条件が重要です。

系統用蓄電池を設置するには土地はどのくらい必要か

系統用蓄電池を設置する際にまず問題となるのは「どれくらいの土地が必要か」という点です。

系統用蓄電池は家庭用の小規模なものと異なり、コンテナサイズの大型設備を複数基並べることが一般的です。

たとえば1MW級の蓄電池システムでは、基礎部分と設備スペースだけで500〜1,000㎡程度が必要とされます。

さらに、実際には設備の周囲に安全通路、防火帯、フェンス、メンテナンス車両の搬入口なども確保しなければなりません。

そのため、1MW級でも1,500㎡程度、場合によっては2,000㎡近くの用地を要することもあります。

また、設置地の「接道条件」も大きな制約要素です。

コンテナ型蓄電池は重量物であり、設置時やメンテナンス時に大型トレーラーやクレーン車を搬入する必要があります。

そのため幅員3.5m以上の道路接続が最低限必要とされ、自治体によっては幅員6mや12m以上を求めるケースもあります。

特に農地は生活道路しかないことも多く、接道条件を満たせない場合は別途道路拡幅や進入路整備が必要となります。

さらに、地盤強度や浸水リスクも考慮しなければなりません。

蓄電池は重量が大きく、地耐力が不足していると基礎工事費がかさみます。

また、浸水想定区域内では安全性の面から設置が難しい場合があり、滋賀県内でも琵琶湖沿岸部や河川流域では特に注意が必要です。

このように、単に「空いている農地があるから使える」というわけではなく、面積・接道・地盤の三条件を満たす土地であるかを精査することが重要です。

当事務所でも、案件ごとに図面や現地調査をもとに行政との事前協議を行い、早期に可否を見極めるようにしています。

系統用蓄電池の設置地目は?

農地転用が認められると、次の段階として「地目変更」が必要になります。

蓄電池は農業利用施設ではないため、田や畑といった農地のままでは登記内容と現況が合わなくなります。

この場合、地目を「雑種地」や「宅地」に変更するのが一般的です。

実務上は「雑種地」として扱われるケースが多いですが、事業規模や設備の性質によっては「宅地」とされる場合もあります。

雑種地は用途が幅広く認められる地目であり、再エネ施設や駐車場など多様な利用形態で用いられています。

一方で宅地となると固定資産税が高額になる可能性があるため、土地所有者にとってはどちらになるかは重要だと言えるでしょう。

固定資産税の面から見ると、農地から雑種地や宅地に変更されることで、課税額は数倍に跳ね上がる場合があります。

土地所有者が土地を事業者に貸す形で進める場合、この税負担を誰が負担するかが契約交渉のポイントとなります。

実務上は「地代に固定資産税相当額を上乗せする」形で調整されることが多いです。

また、地目変更の登記は農地転用許可を得た後、実際に工事が完了し現況が変わった段階で行います。

地目変更登記を怠ると後にトラブルの原因となるため、転用申請と合わせてスケジュール管理を行うことが肝要です。

系統蓄電池の設置に必要な平米数はあくまで目安(一般論)としてお読みください。

必ず上記平米数が必要という訳ではなく、ましてやその平米数がなければ農地転用の許可が下りない、などということは決してありません。

農地法の建前としては「必要な地積だけを転用して下さい」なので、設置する設備に対して転用面積が広すぎると、農業委員会から「こんなに要らないでしょ」と突っ込まれます。

地目の変更も懇意にしている土地家屋調査士がおりますので、ご相談頂けます。

また、所有権移転登記や地上権設定登記も、懇意にしている司法書士がいますので、すべてワンストップで対応可能です!

系統用蓄電池を設置するための許可・法規制と行政手続き

農地法だけでなく、都市計画法や消防法など、複数の法規制が重なります。正しく理解し、適切な順序で手続きを進めることが重要です。

都市計画法上の開発許可との関係

系統用蓄電池の設置において大きな論点となるのが「都市計画法上の開発許可」の要否です。

特に市街化調整区域では、新たな建築や工作物の設置は原則として制限されており、一定の要件を満たさない限り認められません。

ここで問題となるのが、蓄電池が「第一種特定工作物」に該当するかどうかです。

都市計画法では、危険物の貯蔵や処理を行う施設や大規模な電気工作物などを「特定工作物」と定義し、開発許可の対象としています。

2025年4月に国土交通省が示した技術的助言でも、系統用蓄電池がどのような場合に「第一種特定工作物」に該当し得るか明記されています。

技術的助言の要約

- 電気事業法の小売電気事業に該当して、かつ都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するもの

- 電気事業法の特定卸供給事業に該当して、かつ都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するもの

- 電気事業法に該当しない場合で、かつ都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するもの

※「系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて(技術的助言)令和7年4月8日付け国都計第7号」←をコピペして検索して頂くとPDFが出ます。

滋賀県でも系統用蓄電池の設置相談が増えており、行政への事前協議は必須と言えます。

実際に甲賀市や湖南市の農業委員会総会議事録では、農地法の審査に加え、都市計画法の扱いが審議対象になった事例が確認されています。

審査では、配置規模、周辺の土地利用状況、系統連系の利便性などが総合的に判断されています。

事業者としては、「農地法の許可が下りれば良い」と考えるのは危険であり、開発許可の申請も念頭に置いた計画が必要です。

農地転用と開発許可の両方を視野に入れた申請スケジュールを組むことが、スムーズな事業推進につながります。

当事務所でも、農地転用と開発許可の両方を同時並行で準備することを基本方針としており、後から手戻りが発生しないようにサポートを行っています。

都計法上の開発許可が不要であっても、まだ油断はできません。市町が独自に制定する条例の規制があるかもしれないからです。

現に滋賀県内では市町ごとに「高島市開発指導要綱」や「甲賀市まちづくり条例」といった条例が制定されており、規制の対象になる可能性があります。

現状、太陽光発電設備の条例のように、蓄電池を狙い撃ちにした条例は確認できていませんが、今後系統蓄電池の普及とともに「系統蓄電池に関する適正な設置・維持管理に関する条例」のようなものが制定されていくのだろうと予想されます。

農業委員会総会議事録を見ていると非常に勉強になります。

甲賀市で過去に実際に、系統蓄電池の設置目的の農地転用がありましたが、その際委員の方が懸念点を列挙されていました。

こうした懸念点に対して、計画段階で対処できると、申請がスムーズに進められますので、大変参考になると思います。

消防法・建築基準法との関係

系統用蓄電池は電気設備であると同時に、化学的なエネルギーを大量に蓄える「危険物」にも該当し得ます。

そのため消防法や建築基準法の規制が強く関わってきます。

まず消防法について。

蓄電池は発火や熱暴走のリスクがあるため、設置にあたっては消防署との事前協議が不可欠です。

特にコンテナ型蓄電池の場合、消火設備の設置、散水システム、防火区画、離隔距離などの基準を満たす必要がある場合もあります。

近年、各地で蓄電池火災が報告されていることから、消防当局も非常に厳格な姿勢で審査を行っているようです。

滋賀県内の案件でも「消防法令適合確認」が転用申請の前提条件として扱われることがあります。

次に建築基準法との関係です。

国交省の技術的助言によれば、コンテナ型の蓄電池は「建築物に該当しない」とされる場合があります。

技術的助言の要約

土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナのうち、蓄電池その他蓄電池 としての機能を果たすため必要となる設備及びそれらの設備を設置するための空間その他の蓄電池としての機能を果たすため必要となる最小限の空間のみを内部に有し、稼働時は無人で、機器の重大な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないもの

上記のような系統蓄電池は、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽その他これらに類する施設として、建築物に該当しない。

※「系統用蓄電池の開発許可制度上の取扱いについて(技術的助言)令和7年4月8日付け国都計第7号」←をコピペして検索して頂くとPDFが出ます。

ただし、これが複数段に積み重ねられると「建築物」として扱われ、建築確認申請が必要になる可能性があります。

現場では「建築物かどうか」の判断が自治体によって異なる場合もあり、早期の確認が不可欠です。

つまり、系統用蓄電池の設置にあたっては、農地法・都市計画法に加えて「消防法・建築基準法」のハードルも越える必要があります。

当事務所では、申請の準備段階で消防署や建築指導課との協議を行い、要件を満たすための設計修正や配置調整をサポートしています。

こうした事前調整を怠ると、工事直前に大幅な設計変更を迫られるリスクがあるため注意が必要です。

系統用蓄電池設置の手続きの流れ

系統用蓄電池を農地に設置する場合の手続きは、一見すると複雑ですが、大きく以下の流れに整理できます。

- 農振除外申請(必要な場合)

- 農業振興地域内の「青地」にある場合は、まず農振除外が必要。数か月〜1年単位の期間を要することもある。

- 農地法の転用許可(4条または5条)

- 所有者自身が転用する場合は4条、第三者が借り受けて転用する場合は5条。

- 許可の可否は農地区分・周辺状況・代替農地の有無などによって左右される。

- 都市計画法に基づく開発許可

- 市街化調整区域内において必要となるケースが多い。

- 第一種特定工作物の該当性、規模要件、公益性などが審査される。

- 消防協議・建築基準法確認

- 消防法の基準に適合しているか、建築物に該当するかの判断を事前にクリアする。

このように、複数の法規制が同時に関わるため、手続きを「順番にやる」のではなく「同時並行で進める」ことが重要です。

本コラムでは農地転用以外の手続きとして、都市計画法、消防法、建築基準法に焦点を当てて解説していますが、その他にもたくさん規制法令は存在します。

工事の施工態様によっても踏むべき手続きは変わってきますので、事前調査は慎重に進めていく必要があります。

系統用蓄電池の経済性・税務・補助金

設置後のランニングコストや税金、補助金の有無は事業採算に直結します。ここを正しく理解することが投資判断に不可欠です。

系統用蓄電池に固定資産税はかかるのか?

系統用蓄電池の設置にあたって多くの事業者が気にするのが「固定資産税の負担」です。

まず整理すべきは「土地」と「設備」の課税関係です。

土地の課税

農地を転用し、地目が「雑種地」や「宅地」に変わると、固定資産税評価額が大幅に上がります。

田畑の評価は比較的低いため、雑種地化することで数倍の課税額になることも珍しくありません。

地主にとってはこれが大きな負担増となり、賃貸契約で「誰が固定資産税を負担するか」が重要な交渉ポイントになります。

実務上は、事業者が地代に上乗せして地主に支払う、もしくは固定資産税を事業者が直接負担するというスキームが多いです。

設備の課税

蓄電池本体は「償却資産」として固定資産税の対象となります。

太陽光発電設備と同じく、事業用設備として毎年1.4%の固定資産税が課されます。

償却資産税の対象は本体のみならず、基礎部分や付帯設備(変電設備・制御盤など)も含まれるため、課税額は相応に大きくなります。

注意点

市町によっては再エネ設備に対する独自の課税軽減措置を設けている場合もありますが、蓄電池に適用されるかどうかはまちまちです。

滋賀県内では現時点で大規模な軽減措置は確認されていません。

つまり、系統用蓄電池には「土地+設備」の両面で固定資産税がかかり、地主と事業者の間で適切に負担を分担することが欠かせません。

蓄電池の価格は今後安くなる?

事業採算性を大きく左右するのが「蓄電池の価格動向」です。

ここ数年、世界的にリチウムイオン電池の価格は下降傾向にあります。

原料であるリチウムやコバルトの価格変動はあるものの、製造技術の進展や大量生産効果により、1kWhあたりの価格は年々低下しています。

経済産業省の資料によれば、日本政府は2030年までに大規模蓄電池のコストを大幅に下げる目標を掲げています。

特に系統用蓄電池は電力需給の安定化に不可欠なインフラと位置付けられており、国として導入支援を強化する方向性が示されています。

これに伴い、価格の低下はさらに加速する可能性があります。

ただし注意すべきは「設備本体の価格低下」と「設置にかかるコスト」は必ずしも連動しないという点です。

たとえば、基礎工事費、接続費用、消防設備費用、土地造成費用などは依然として大きな割合を占めます。

特に農地を転用する場合、地盤改良や排水設備の整備が必要となるケースが多く、これらはむしろ高騰傾向にあります。

また、系統連系に関わる費用(電力会社側の系統増強工事費など)も無視できません。

むしろ事業の採算を圧迫する最大の要素が「系統接続費用」であることも少なくないのです。

したがって「蓄電池の価格が安くなるから事業化しやすくなる」と単純に考えるのは危険です。

本体価格が下がる一方で、周辺コストや規制対応費用を含めたトータルコストを精査することが必要です。

系統用蓄電池に使える補助金

蓄電池導入において大きな関心を集めるのが「補助金の有無」です。

幸いにも、国や自治体は再生可能エネルギーの普及促進の一環として、蓄電池への支援策を打ち出しています。

国の補助金

経済産業省は「定置用大規模蓄電池導入支援事業」を展開しており、系統用蓄電池の設置に対して補助金が交付されます。

対象は主に法人・再エネ事業者で、導入規模や目的に応じて補助率が異なります。

また、環境省も再エネ連系型の蓄電池に対して支援制度を持っており、特にCO₂削減効果が高いプロジェクトが優先的に採択されています。

自治体の補助金

滋賀県や市町レベルでも、再生可能エネルギー推進のための補助制度が設けられることがあります。

太陽光発電との併設を条件にしたものや、中小企業支援型の省エネ補助金に蓄電池が含まれる場合もあります。

年度ごとに募集枠が異なるため、最新情報の収集が欠かせません。

補助金活用の注意点

補助金は魅力的ですが、採択率には限りがあり、書類の不備や要件未達で不採択になるケースも少なくありません。

さらに、補助金を受ける場合は「数年間の事業継続義務」や「報告義務」が課されることが多く、途中撤退が難しくなるというデメリットもあります。

再エネ関連の補助金は常にあるわけではありません。時期的に募集が終了していることもあります。

補助金の活用を考えている場合は、日頃から補助金関連のサイトをチェックして、目を光らせておく必要があります。

また、補助金は性質上、一度は自分で支出する必要があるので、その点も留意しておく必要があります。

採択率も高いとは言えないので、期待しすぎると痛い目を見ることになってしまいます…

農地転用を成功させるための実務ポイント

案件を成功に導くためには、法的要件を満たすだけでなく、行政との事前協議や地域住民との合意形成が欠かせません。

事前協議と関係各署との調整の重要性

系統用蓄電池を農地に設置する場合、農地法や都市計画法、消防法など複数の規制が絡みます。

そのため、申請書類を単に提出するだけでは許可が得られません。

重要なのは「事前協議」をいかに丁寧に行うかです。

まず、農業委員会との相談は必須です。

農地の区分や転用可否について、案件ごとの判断が異なるため、初期段階で可否を確認することが不可欠です。

特に第1種農地や農振地域にかかる場合は、許可が難しいため、農業委員会との意見交換で早期にリスクを洗い出す必要があります。

次に、都市計画課や建築指導課との調整です。

市街化調整区域内の案件では、開発許可の要否が最大の論点になります。

都市計画課の担当者と協議し、第一種特定工作物に該当するかどうか、公益性をどう示すかを早めに検討することが肝心です。

さらに、消防署との調整も欠かせません。

場合によっては、コンテナ型蓄電池は消防法上の安全基準を満たす必要があり、消火設備や離隔距離について所轄消防署の承認を得る必要があります。

工事着工直前になって設計変更を迫られると多額のコストが発生するため、早期に相談しておくことがリスク回避につながります。

地元合意形成と説明会の工夫

農地転用の案件で見落とされがちなのが「地元合意形成」です。

許可審査は法令に基づいて行われますが、実際には住民からの反対や不安の声が大きな影響を及ぼすことがあります。

特に農村部では、景観や騒音、安全性に対する懸念が強く、住民説明会の実施が事実上必須となる場合が多いです。

説明会でよく出る質問は、「騒音はどの程度か」「火災時は安全か」「農業や生活に影響はないか」といったものです。

これらに対して感覚的な回答をするのではなく、騒音シミュレーション結果や消防署と協議済みの安全対策を提示することで、住民の納得が得られやすいです。

また、Q&A資料をあらかじめ用意しておくと説明会が円滑に進みます。

もう一つ重要なのが、地域貢献策の提示です。

たとえば「災害時に地域に電力を供給する」「自治体と協定を結び防災拠点として活用する」といった提案は、住民や行政からの評価を高め、許可取得の後押しになります。

実際に滋賀県内の案件でも、防災協定を条件に許可が下りたケースがありました。

結局のところ、「法的要件を満たす」ことに加え、「地域と信頼関係を築く」ことがとにかく大事です。

その両面を押さえることが、事業を円滑に進めるためには必要です。

まとめ

系統用蓄電池の農地転用は、単なる土地利用の問題ではなく、農地法・都市計画法・消防法など様々な規制が関係する手続きです。

本コラムで見てきたように、設置の可否を左右する要素は大きく分けて「土地条件」「許可手続き」「経済性」「地域合意」の4つに整理できます。

まず、農地転用の可否は農地区分によって大きく変わります。

第1種農地や青地では極めてハードルが高く、実現は困難です。

一方、転用予定の農地が第2種・第3種農地や白地であれば、転用の見込みはあります。

次に、都市計画法や消防法との関わりを正しく理解することが重要です。

設備の仕様によっては、都計法の開発許可申請や、消防法(消防条例)の手続きが必要になる場合があります。

受付窓口に事前相談を行い、入念に調査を行う必要があります。

また、経済性の面では固定資産税や設備償却資産税がかかること、系統接続費用や維持管理コストが収支に関係してきます。

補助金制度をうまく活用すれば初期投資の負担を大きく減らせますが、採択条件や事業継続義務といった制約も考慮しなければなりません。

そして何より重要なのが、地元住民との合意形成です。

騒音、安全性、景観など、地域に与える影響に対する不安を払拭する説明責任を果たさなければ、許可取得が難航する恐れがあります。

逆に、防災拠点としての機能をアピールしたり、地域貢献策を提示することで、事業に対する理解を得やすくなります。

当事務所では、滋賀県全域で農地転用に関する多数の相談・申請をサポートしてきました。

農振除外から農地転用、都市計画法の開発許可、消防署との協議など、ワンストップでサポートさせて頂いております。

案件ごとに行政のローカルルールや地域事情が異なるため、事業計画をスムーズに進めるためには、経験豊富な専門家の支援を活用するのが良いでしょう。

系統用蓄電池の設置は、再エネ事業者にとって将来性の高い投資であり、地域にとってもエネルギー安定化・災害対応強化というメリットがあります。

滋賀県で蓄電池事業を検討されている法人様は、ぜひ当事務所にご相談ください。

\⇩まずは無料相談・お見積りから!⇩/

〈お気軽にご相談ください〉

※LINEからのお問合せ・ご相談がスムーズに進むのでお勧めです。

こんなご相談も可能です!

当事務所はEPC事業者と連携して、事業者様の蓄電池導入をサポートしております!

EPC事業者は、全国に拠点を有しているため

日本全国どこでも導入をサポートすることができます。

「蓄電池は最近よく耳にするけれど、良く分からない」

「収益のシュミレーションが知りたい」

「どうすれば蓄電池で収益が上がるのか」

など、蓄電池に関する疑問にお答えすることができます!

是非お気軽にご相談下さい!