宅地造成のみの農地転用は認められる?農地転用専門の行政書士が徹底解説!

所有している農地を宅地として使いたいから、あらかじめ造成しておきたい…

建築の具体的な計画はまだないけど、宅地造成のために農地転用はできるのかな?

西野

結論から申し上げると、宅地造成「のみ」を目的とした転用は許可が下りません。

本コラムでは、宅地造成のみを目的とした農地転用について解説しています。

併せて申請の順序や関連諸法令、スケジュール感もご紹介してますので、ぜひ最後までご覧ください!

このコラムで分かること

- 宅地造成のみの農地転用が認められるか否か

- 「造成のみ」と判断されてしまうポイント

- 農地転用の申請順序

- 農地転用のスケジュール感

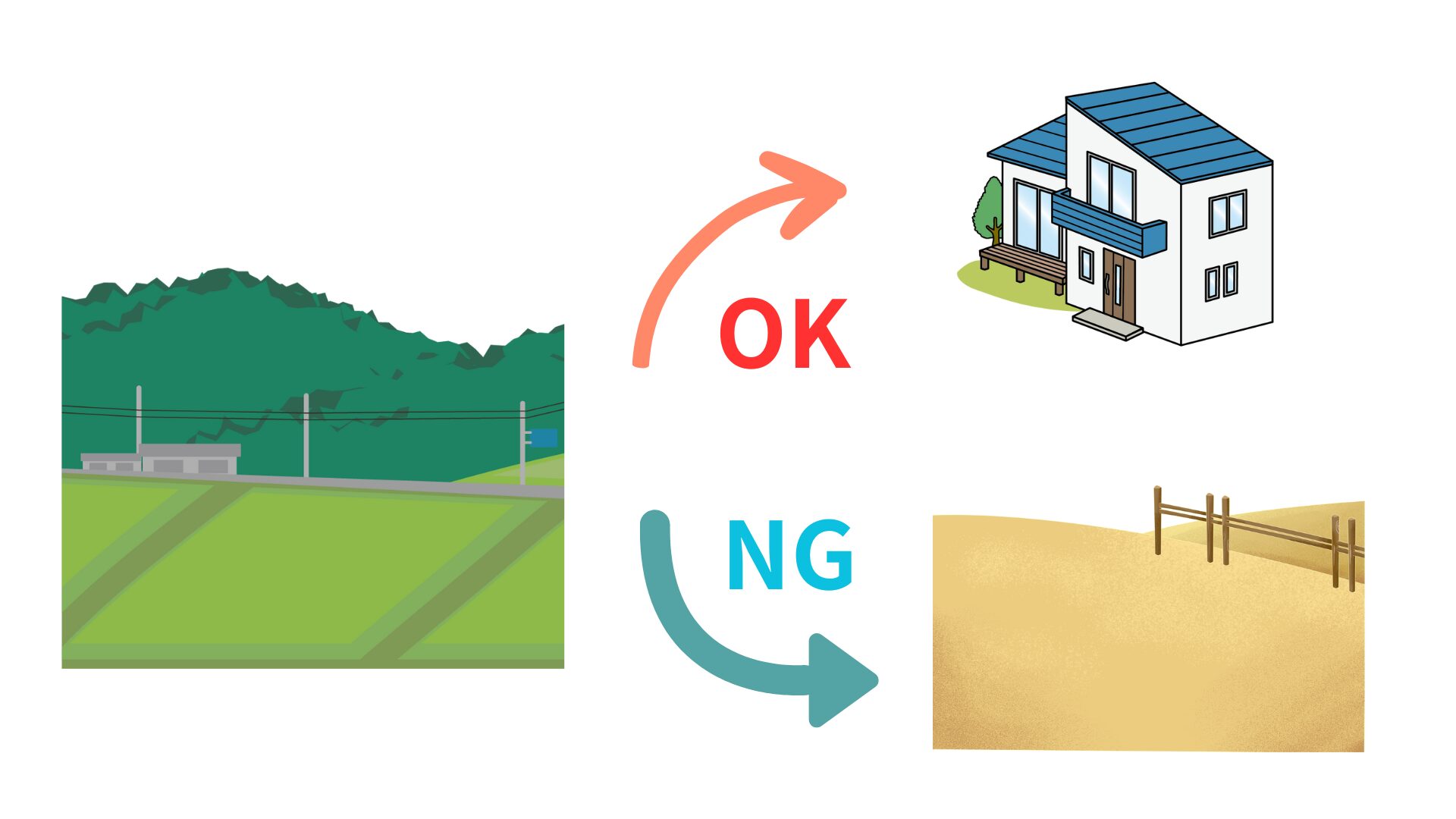

宅地造成「のみ」の農地転用は原則NG!

農地を宅地に変えて価値を高めたいと考える人にとって、「まずは造成だけしておきたい」というニーズは少なくありません。

しかし、農地法の運用上、造成のみを目的とした転用許可は原則認められません。

根拠は「農地法施行規則第47条5号」です。

農地を「工場・住宅などの敷地としての造成のみ」に供することは、実際に建物を建てる具体計画がなければ許可対象外とされているためです。

農林水産省の通達でも繰り返し示されており、自治体(市町農業委員会事務局)でも「造成のみは不可」と明記している例が多数あります。

例外も存在しますが、極めて稀なので基本的には不可能と考えておく方が良いでしょう。

農地転用で「宅地造成のみ」と判断されるケース

農地転用の「宅地造成のみ」と判断されてしまうかどうかは、転用計画次第で判断されます。

基本的には、具体的な転用計画がなければ、転用は認めてもらえません。

NGとなる典型例

- 造成後に第三者へ土地を売却し、その後の建築計画が不明確

- 名義を変えるだけで、造成と建築主体が切り離されている場合

- 「将来住宅が建つかもしれない」という曖昧な計画

例外的にOKとなる例

- 建築条件付き売買契約が締結され、造成後に確実に住宅が建設される

- 自らが宅地造成後に自宅建築を行う具体的な計画がある

多くの市町農業委員会事務局のホームページに「造成のみは認められない」と明記しています。

地域によっては明記していないこともありますが、スタンスとしては「造成のみは認めない」はずです。

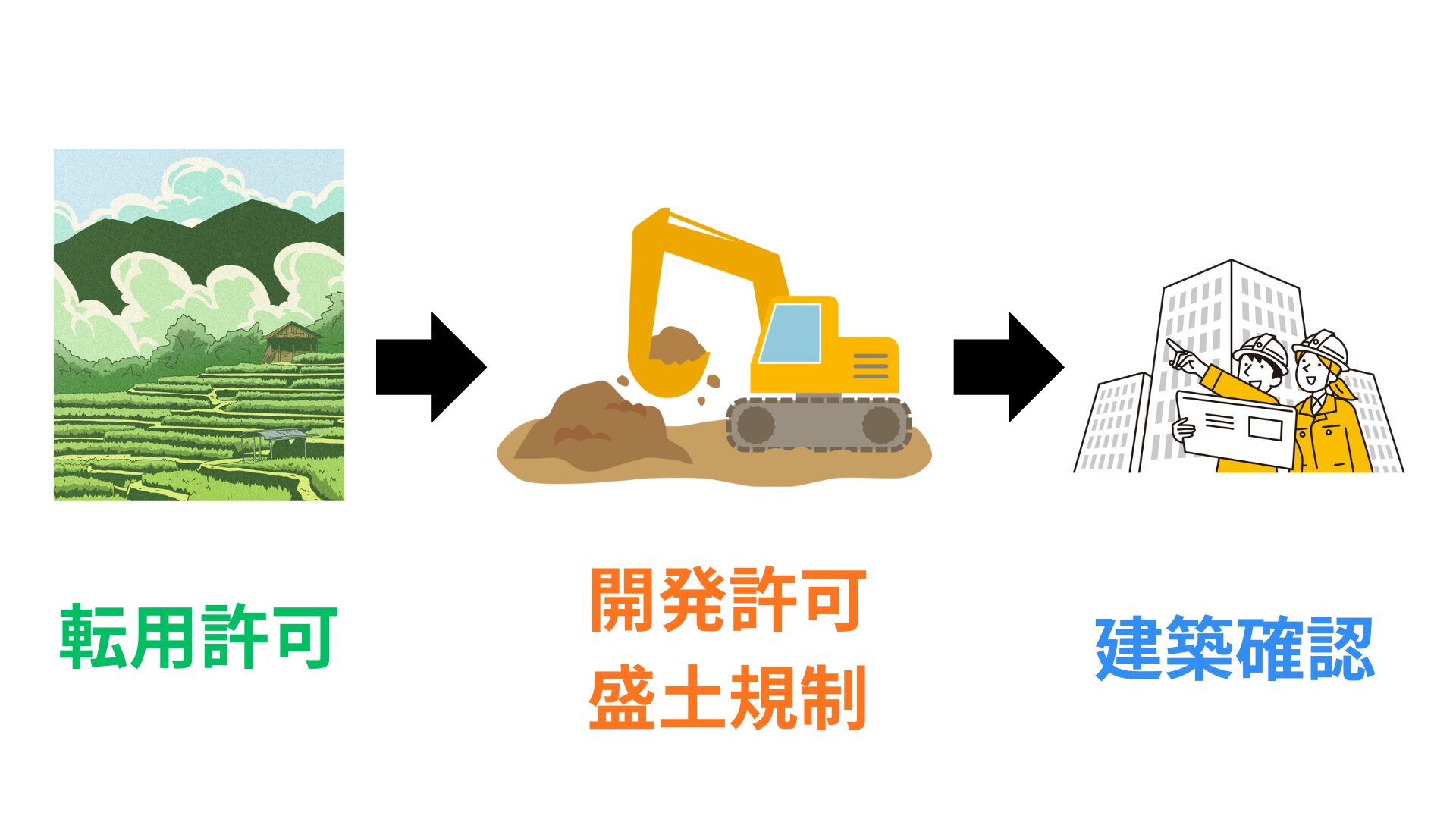

農地転用の正しい順序|転用許可→開発許可・盛土規制→建築確認

農地転用では申請順序を誤ると、転用のスケジュールが大きく狂うことがあります。

行政手続きに要する期間、造成工事・建設工事に要する期間などを見込んで、余裕をもって計画を立てる必要があります。

- 農地転用許可(農業委員会・都道府県知事)

無許可で工事を始めると、工事中止命令や原状回復命令が下される可能性があります。 - 開発許可(都市計画法)・盛土規制法の確認

造成面積が一定規模を超える場合や、斜面地で盛土を伴う場合は追加の許可が必要です。

2024年に全面施行された「盛土規制法」により、危険な造成は全国一律で規制対象となっています。 - 建築確認申請

造成後に建築を行う場合、建築基準法上の確認も必須です。

特に排水や宅地造成等規制法の条件と整合させることが重要です。

順番を飛ばして「とりあえず造成」してしまうと、許可を得られずに土地が宙に浮くこともあります。

また、一連の手続きを進めていく過程で、隣地の所有者にも転用計画をきちんと説明する必要も出てきます。

転用計画によっては、隣地の所有者から理解が得られなかった場合は、転用許可が下りない場合もあります。

西野

有名な話なので、ご存じの方が多いかもしれませんが、農地転用と開発許可の許可が下りるタイミングは同時です。

なので、どちらかの手続きに不備があり遅れると、自動的に両方とも遅れていきます。

このため、余裕をもってスケジュールを考えておく必要があります。

農地転用のスケジュール感

農地転用から宅地造成・建築に至るまでの流れは以下のイメージです。

- 事前協議(1〜2か月):農業委員会や都市計画課に相談

- 申請準備・審査(2〜3か月):申請図面、排水計画、契約書などを整備

- 許可後の造成工事(3〜6か月):開発許可や盛土規制の条件を遵守

- 建築確認〜建築着工

また、転用許可が下りたあとは、速やかに工事を行う必要があります。

必要書類は「転用許可申請書」「位置図・平面図・排水計画図」「売買契約書(条件付きの場合)」など。

自治体によってフォーマットが異なるため、必ず事前相談をして確認しましょう。

転用申請を行う際のポイント

このパートでは農地転用を行う際のポイントを解説します。

転用計画を作成する際に、様々事項を考慮していく必要があります。

許可申請の際の審査で見られる「一般基準」

農地転用の申請では、「一般基準」に基づいて審査されます。

一般基準の内容を理解して、予め転用計画に組み込んでおくと、スムーズに転用を進めることができます。

- 周辺農地への影響

排水路の改変、土砂流出、日照障害など。隣接農地に悪影響を与える計画は不許可リスクが高まります。 - 代替地の有無

「なぜその農地でなければならないのか」を説明できなければ、必要性を疑われます。市街化区域や既存宅地で代替できるのでは?と審査されるのです。 - 土地の現況・規模

小規模であっても「転用後の利用が確実で合理的」であることが求められます。

許可取得が困難な場合の代替案とリスク軽減

あまり考えたくはありませんが、転用許可が下りない場合の代替案と転用不許可のリスク軽減策は準備しておいた方が良いです。

- 既存宅地・市街化区域の利用

農地法の転用許可を経ずに、建築基準法上の確認だけで済むケースもあります。

- 段階設計

まず小規模な転用申請を行い、段階的に宅地造成を進める方法。リスクを抑えつつ計画を前進させられます。

- 技術的リスクの軽減

排水計画を精緻に立てる、盛土材の安定性を確認するなど、審査で不安視される点を潰しておくことで許可可能性を高められます。

西野

特に滋賀県は排水関係が非常にうるさいので注意が必要です。

家を建てる場合の転用では、当然「雨水の処理方法」や「生活雑排水の処理方法」の計画が必須です。

また、再生可能エネルギー事業(太陽光パネルや蓄電池)でも、「雨水の処理方法」について色々言われます。

基本的には自然浸透だと思うのですが、ここ最近それだけでは不十分だと言われるケースも多いです。

まとめ

- 宅地造成「のみ」の農地転用は原則NG

- 例外は「建築条件付き売買」など、建築が確実に担保されるケース

- 申請は「農地転用許可→開発許可・盛土規制→建築確認」の順序が鉄則

- 審査では周辺農地への影響や代替地の有無も重視

- 計画が曖昧なまま造成を始めると不許可・中止命令のリスク

- 代替策や段階設計も選択肢に入れておくと良い

農地転用は法規制が複雑で、自治体ごとに運用も異なります。

「造成だけ先に」は認められないため、必ず具体的な建築計画とセットで検討しましょう。

滋賀県内で宅地造成を伴う農地転用を検討されている方は、まず専門家へのご相談をおすすめします。

当事務所では、農業委員会・県土木事務所との事前協議から申請書作成、造成・建築計画との整合までワンストップでサポートしています。

滋賀県の農地転用でお困りの方は、ぜひ当事務所へご相談下さい。

\お問合せはコチラから!/

[相談無料]お気軽にご相談下さい[見積無料]

※営業電話が多く業務に支障が出ているため、現在電話番号を掲載していません。