【事例解説-2】滋賀県長浜市H町|太陽光発電目的の農地転用(5条)申請を行政書士が徹底解説!

このコラムでは、実際、過去にご依頼頂いた案件を基に、農地転用の申請を解説させて頂いております。

同様の転用目的の事業者様などは参考になる部分があるかと存じますので、是非参考になさって下さい。

※特定を避けるため一部情報を伏せている部分がございます。予めご了承ください。

農地転用とは?5条申請の基礎知識を分かりやすく解説!

まずはお馴染みの農地転用の基礎知識を確認しておきます。

農地転用を行う前に知っておきたい基礎知識や、農地転用が必要となる具体的なケースをご紹介します。

農地転用についてあまりよく知らないという方は、是非ご覧ください。

※農地転用について既に知っているという方は、このセクションを読み飛ばして頂いても問題ございません。

農地転用とは?

農地転用は、農用地(登記簿謄本の地目が「田」や「畑」)を農業以外の目的(住宅地や商業地、工場用地など)で利用する場合に必要となります。

※農地を農地以外の用途で利用することを「転用」といいます。

日本では、農地法という法律によって農地の保護が重視されており、無計画な開発による食料生産基盤の崩壊を防ぐため、農地を農地以外として使用することに関して規制があります。

そのため、農地を他の用途で利用するには、農地法に基づいた申請や届出が必要となります。

農地転用手続きは、特に都市部やその周辺で土地の有効活用を考える際に必要になることが多く、住宅、商業施設の建設や太陽光発電設備の設置を目的とした転用のほか、公共事業や社会資本整備に伴う転用も行われる場合もあります。

申請・届出の根拠法令は、農地法第3条、第4条、第5条があります。

| 根拠法令 | 解 説 | 具 体 例 |

| 農地法第3条に基づく届出or申請 | 農地を「農地」として他人に売却、貸し出す場合の手続き | 所有している農地を農地として貸し出すとき、など |

| 農地法第4条に基づく届出or申請 | 農地を「農地以外の目的」で所有者が使用する | 所有している農地を自分が利用する駐車場に転用するとき、など |

| 農地法第5条に基づく届出or申請 | 農地を「農地以外の目的」で他人に売却、貸し出す場合の手続き | 所有している農地を事業者に売却し事業地にするとき、など |

※届出か申請かは、農地が属する都市計画区分により決まります。

一般的に、農地が市街化区域に属するのであれば「届出」、農地が市街化調整区域等に属するのであれば「申請」を行う必要があります。

農地転用が必要になる具体的なケース

農地転用が必要になる具体的な状況には、次のようなものがあります。

- 住宅や建物の建設

農地を住宅地に変更する場合、農地転用が必須です。

たとえば、農地に新しく家を建てたいと考えている場合、その土地が農地であれば転用の手続きが必要になります。 - 商業施設や工場の建設

商業用の店舗や工場を建設するために農地を利用したい場合も、農地転用を申請する必要があります。

特に都市の拡大に伴って、農地の商業地転用がよく見られます。 - 公共インフラの整備

道路や鉄道、学校、病院などの公共施設を建設するために、農地を転用することがあります。こうした転用は、地域住民の生活基盤を整えるために行われることが多く、場合によっては早急な対応が求められます。 - 農業の廃業や跡地の活用

高齢化や後継者不足により、農業を続けられなくなった場合、農地を転用して活用するケースもあります。

農業を辞めることを前提に、その土地を転用して住宅や施設に活用するのは一つの選択肢です。 - 農地を事業用の土地として利用する

農地を事業者に売却(貸し出)して、事業地(資材置き場・駐車場・太陽光発電設備の設置など)として活用する場合にも、農地転用が必要です。

また事業用地として活用する場合、農地法以外の規制を受ける場合があるので注意が必要です。

転用事例紹介:長浜市で太陽光発電設備設置目的の転用事例

依頼概要

太陽光発電設置を企画する会社様より、HP経由でお問合せ頂きました。

転用目的をお尋ねすると、「太陽光発電設備」とのことでした。

よくあるケースですね。

長浜市は耕作放棄地が多いので、やはり依頼が来ますね。

企画会社様がきっちり事前調査をして下さっていたので、必要な手続きも明確でした。

非常に助かります。

本転用において必要となった手続きは、以下の通りです。

・農地転用(5条)申請

・土地改良区の手続き

・河川法許可申請(一部の土地のみ)

筆の数が多く、転用面積は合計で5000㎡弱、全て第2種農地で非線引きとのことでした。

土地の所有者様が多いので、回収すべき押印書類を上手く工夫する必要があるな、と聞き取りの段階で考えていました。

農地転用以外の手続きもあるため、それらのスケジューリングも上手く調整し、許可が下りるタイミングを見極めて申請する必要がある案件でした。

また、転用面積が3000㎡を超えることから、滋賀県の農業会議の諮問案件でもあります。

事前調査

事前調査といっても、企画会社様がきっちり調べて下さっていたため、ほぼすることはありませんでした。

とは言え、全く何もしないのは専門家として問題がありますので、当事務所でも調査を行います。

◆調査項目(再掲)

| 調査窓口 | 調査事項 | 調査結果・手続きの有無 |

| 長浜市農業委員会事務局 | 農地区分/5条申請の相談 | 第2種農地/転用自体は可能との回答 |

| 長浜市役所 農政課 | 転用予定地が青地or白地 | 白地 |

| 長浜市役所 市民活躍課 | 自治会長の氏名・連絡先 | 自治会長様にお電話で転用計画についてご説明 |

| 長浜市役所 都市計画課 | 転用予定地の都市計画区分/長浜市景観条例の対象か否か/ 都市計画法の開発許可の要否 | 市街化調整区域/非対象/開発許可の申請は不要 |

| 長浜土木事務所 | 河川法許可の要否/砂防三法の手続きの要否 | 一部の土地が河川保全区域内にあるため、河川法許可申請が必要 砂防三法は対象外 |

| 長浜市役所 生涯学習課 | 埋蔵文化財包蔵地に該当するか否か | 非該当 |

| 湖北森林整備事務所 | 森林法に基づく林地開発許可の要否 | 不要 |

| 土地改良区事務所 | 受益地か否かの照会/必要書類チェック/総代様の連絡先 | 受益地であり、手続きが必要 |

※他にも調査項目はありますが、ここでは割愛します。

結果、今回の転用で必要な手続きは、「農地転用(5条)申請」、「土地改良区の手続き」、「河川法許可申請」でした。

伝え聞いていた通りなので、これで一安心です。

長浜市農地転用の手続き

まずは、長浜市の農地転用のポイントから解説していきます。

他のコラムでも長浜市の農地転用を解説していますが、市町ごとのローカルルールに留意して、窓口担当者さんが何を重視しておられるかを汲み取った上で、申請を進めていくとスムーズに申請を行うことができます。

長浜市の農地転用申請(5条)の必要書類

別のコラムでも解説済みですが、長浜市の5条申請の必要書類を確認しておきたいと思います。

- 許可申請書(本紙・続紙)

- 転用事由の詳細説明書

- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

- 位置図(1/2,500及び1/10,000)

- 土地利用計画図

- 公図の写し

- 周辺農地における営農への被害防除に関する説明書

- 資金関係書類(工事見積書・資金証明書)

- 設置する構造物・建築物の平面図、立面図、構造図、断面図

- 土地改良区意見書

- 住民票記載事項証明書

- 法人登記簿謄本(原本)又は定款(写)

- 賃貸借(使用貸借)予定書・理由書

- 農地法第18条解約関係書類

- 他法令許可関連書類(写)

- 顛末書

- その他必要書類(電力関係の書類)

- 委任状

これらすべてが必要になるわけではありません。

転用目的や計画内容、工事の施工内容によって必要書類や手続きが異なるので、毎回必ず確認します。

長浜市では『断面図』の作成が一つハードルになります。

申請予定地と隣地の境界部分を丁寧に図面に起こす必要があります。

この部分が曖昧だと、まず間違いなく担当者から突っ込まれるので、注意が必要です。

他に、長浜市特有の書類として『周辺農地における営農への妨害排除に関する説明書』があります。

他の市町にはない書類で、個人的にはこの書類の方がありがたいです。

隣地承諾書や自治会長への同意書も兼ねた書類で、いずれも押印は不要です。

書く内容は慣れるまで大変かもしれません。

『住民票記載事項証明書』は、土地の登記簿に記載されている住所と現在の住所が異なる場合に必要になります。

登記簿の住所と現在の住所が異なることは、結構よくあるので、忘れずに確認して準備する必要があります。

特に、譲渡人が多い場合は要チェックですね。

また、転用目的が「太陽光発電設備」の場合、電力関係の書類(FITに基づく経産省の認定書)の提出を求められます。

ただ、FITではない場合、経産省の認定書の代わりに『系統連系接続の契約書(同意書)』などの代わりとなる電力関係書類を提出することになります。

土地改良区の手続き

この転用では、土地改良区の手続きも必要でした。

農地転用の申請の際に、『土地改良区の意見書』を添付する必要があるので、順番としては土地改良区の手続きを終わらせてから、農地転用の手続きを進めていく必要があります。

基本的に、土地改良区の総代様の押印が必要となりますので、ある程度時間がかかってしまう手続きだということを念頭に置いておきましょう。

土地改良区とは?

土地改良区は、土地改良法に基づいて農業施設(水路や農道など)の整備、農地の区画整理、維持管理などを行うための公法人(組織)です。

主に地域内の農業従事者が組合員となり、県知事の認可を受けて設立されます。

近年では、「水土里ネット」とも呼ばれています(役所に行くと、「水土里ネット」とデカデカと書かれたポスターが掲示されていることが多いです)。

土地改良区に属している農地は「受益地」と呼ばれ、受益地を転用するためには、まず受益地から除外する必要があります。(土地改良法第42条第2項)

そして、この受益地から除外する手続きを「土地改良区の手続き」(地区除外の決裁手続き)と呼んでいます。

なお、受益地から除外する場合、決済金を支払う必要があります。

決済金は平米当たりいくら、と決まっており、農地は結構面積が大きいので、決済金が数十万となることもザラです。

また、土地改良区の手続きの必要書類は、土地改良区の事務所のホームページに掲載されていることが多いです。

こちらも念のため事務所に連絡をして確認した方が良いです。

土地改良区の手続きの必要書類

土地改良区の手続きの必要書類は、土地改良区ごとに異なります。

農地転用と共通するものもありますが、押印書類がとにかく多いので、早めに対応する必要があります。

必要書類は以下の通りです。

- 農地転用等の通知書

- 地区除外申請書

- 組合員資格喪失通知書

- 協定書(5条申請のときのみ)

- 位置図

- 公図の写し

- 登記簿謄本(写し

- 平面図・立面図・配置図・縦横断図・構造図

土地改良区の手続きに必要な書類は、添付書類が農地転用の必要書類と共通しているので、準備はそれ程手間ではありません。

問題なのは1~4の土地改良区の書類です。

どれも押印書類で、転用組合員(土地所有者)と転用関係者(譲受人)の双方の押印が必要になります。

手配に時間が掛かるので、早期に書類を作成して、送る必要があります。

今回の転用でも、他の押印書類と同様、依頼後すぐに作成してデータをお送りしました。

全ての書類が揃ったら、いよいよ除外申請、と言いたいところですが、まだ申請できません。

全ての書類が揃った後、土地改良区の総代様に書類を確認して頂いて、押印して頂く必要があります。

土地改良区の総代様の連絡先は、土地改良区の事務所で教えてもらえます。

土地改良区の書類は、作成自体はそれ程難易度が高いものではありませんが、押印書類の手配が大変です。

後に農地転用も控えているので、すぐに手続きを進めていかないとスケージュールが大きく狂う可能性があります。

総代様の押印が頂けたら、ようやく除外申請が可能となります。

事務所に申請してから、余裕をみて1週間は時間が掛かると思っておいた方が良いでしょう。

事務所に除外申請後、「意見書」という書類を作成してもらえます。数百円~千円程度ですが、意見書作成の事務手数料として費用がかかります。

また、意見書の作成は、決済金の納入と引き換えに行われますので、除外申請後、速やかに決済金の納入を行わなければ、意見書を作成してもらえませんので、その点を依頼者に説明しておく必要があります。

「意見書」を受領する際に事務手数料を支払います。

「意見書」は農地転用の添付書類なので、その写しを農業委員会へ提出します。

河川法許可申請

河川法許可申請とは?

「河川法許可申請」は、河川区域内や河川保全区域内で、工作物の設置や土地の形状変更、土地の占用など、河川の公共の用に供する機能を妨げるおそれのある行為を行う際に河川の管理者から許可を受けるための申請です。

河川管理者は一部が県で一部が市という河川も多いので、管轄する土木事務所に相談する必要があります。

また、河川区域や河川保全区域がどこまでの範囲なのかも確認する必要があります。

河川区域と河川保全区域の範囲は土木事務所に直接足を運ばないと教えてもらえないことが多いです。

今回の河川法の申請でも、直接土木事務所に足を運び、詳細を確認後、持参した地図に河川区域と河川保全区域の範囲を書き込みました。

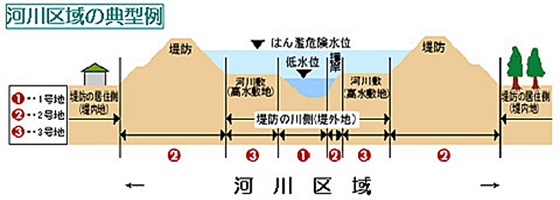

河川区域と河川保全区域について

ここで、「河川区域」と「河川保全区域」について簡単に解説しておきます。

【河川区域】

図1をご覧いただくと分かりやすいかと思いますが、河川区域は、河川から河川敷を含み、堤防までの範囲のことを言います。

河川区域では更に細かく「1号地」・「2号地」・「3号地」と分けられています。

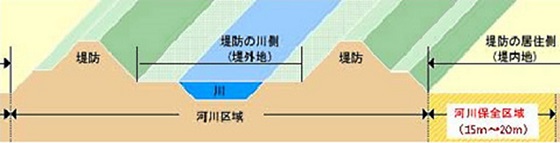

【河川保全区域】

図2(黄色部分)をご覧いただくと分かりやすいかと思いますが、河川保全区域は、堤防より外側の区域で、引用した図では堤防から15~20mまでの範囲のことです。

この河川保全区域ですが、堤防から何mかは河川毎に異なるので、必ず土木事務所等で確認する必要があります。

今回の事例では、堤防から30mまでが河川保全区域でした。

今回ご紹介している事例では、太陽光発電設備の設置なので、「工作物の設置」に該当します。どちらの区域で行為を行うかによって根拠法令(河川法)の条数が異なりますので、注意が必要です。

凄く簡単に言うと、河川区域と河川保全区域は「河川を中心にして帯状に形成されている」ということです。

正直なところ、河川によってはどこが堤防なのか見ただけでは分からないものもありますので、自分で勝手に判断するのはNGです。

今回の事例以外にも滋賀県湖南市で河川法の申請を行ったことがあるのですが、その時はどう見ても河川沿いにある市道にしか見えない道も含めて、河川区域だと言われたことがあります。本当に驚きました…

河川法許可申請の必要書類

河川法の申請は、何条で申請するかで準備する書類が異なります。

本事例では、「河川保全区域内での制限行為」に該当しましたので、河川法第55条第1項に基づき申請することになりました。

以下、55条1項の必要書類です(滋賀県HP参照)。

- 許可申請書(甲)

- 河川保全区域内の行為(乙の4又は乙の5)

- 事業計画の概要を記載した図書

- 占用、新築等および行為の理由書

- 位置図

- 実測平面図

- 実測断面図

- 工作物の設計図、構造図

- 土地の掘削等が他の事業に及ぼす影響およびその対策概要を記載した図書

- 面積計算書および丈量図(求積図)

- 工事実施方法記載図書

- 工程表

- 現況写真

- 他の行政庁との協議等

- 土地の正当な権原を示す書類

- 公図

- 委任状

- その他参考となるべき事項を記載した図書

例にも漏れず、こちらもすべての書類が必要になるわけではありません。

土木事務所に相談に行くと、「その書類はいらないです」と言って貰えることも…

今回の事例でも、いくつか準備不要と言われた書類があります。

一方、図面関係はそうはいきません。

かなり厳格に審査されます。かなりの頻度で補正を要求されるので、きちんとした図面を用意して提出する必要があります。

図面には河川区域線と河川保全区域線を明示することが求められます。

事業計画の概要に関しては、当事務所がフォーマットを準備しているので、依頼者様にご記入いただき、準備しました。

その他の書類も基本的には当事務所が準備して申請を行っています。

転用予定地が、河川保全区域内にスッポリと収まっているのであれば楽です。

しかし、現実にはそんなことはありません。

基本的に転用予定地の一部が河川保全区域内にあって、他は河川保全区域外にあるケースがほとんどです。

今回の申請事例もそうでした。

この場合、審査の対象は河川区域内の工作物のみなので、求積図の作成がかなり込み入ってきます。

また、面積は土地の面積ではなく、工作物の投影面積を算出するよう求められますので、注意が必要です。

書類が準備できたら、申請に移ります。

提出部数は3部です。

相談する窓口は土木事務所ですが、書類を提出するのは、長浜市役所 建設管理課監理係です(ややこしい)。

標準処理期間は1ヵ月~1ヵ月半だと聞いていましたが、2週間程度で許可が下りました。

まとめ

- 農地転用の基礎

農地(田・畑)を住宅・商業施設・工場・太陽光発電など農業以外で利用する際には、農地法に基づく申請(3条・4条・5条)が必要。

- 市街化区域と調整区域の違い

市街化区域では「届出」、市街化調整区域などでは「申請」が必要となる。

- 農地転用が必要なケース

住宅建設、商業施設・工場建設、公共インフラ整備、農業廃業後の土地活用、事業用地としての利用(太陽光発電・駐車場など)。

- 長浜市の農地転用の特徴

必要書類は多岐に渡り、とくに「断面図」や「周辺農地における営農への妨害排除説明書」がポイント。市町ごとに求められる内容が異なる。

- 土地改良区の手続き

受益地から除外する必要があり、押印書類が多く、決済金や事務手数料も発生。農地転用と並行して早期対応が必要。

- 河川区域と河川保全区域の違い

河川区域=河川から堤防まで、河川保全区域=堤防の外側一定距離(河川によって異なる)。正確な確認は土木事務所で行う必要がある。

農地転用は、農地法だけでなく土地改良区や河川法など、複数の法令が絡むケースが多く、手続きを誤ると工期の大幅な遅れや余計なコストが発生するリスクがあります。

今回ご紹介したように、滋賀県長浜市でも「農地転用+土地改良区手続き+河川法許可申請」と複雑に絡むことがあります。

「取得予定の土地で同じように太陽光発電を設置できるのか?」

「どんな書類や許可が必要になるのか?」

そうしたお悩みをお持ちの事業者様は、是非当事務所にご相談ください。

農地転用の専門家として実績豊富な行政書士が許可取得までスムーズにサポートいたします。

\⇩まずは無料相談・お見積りから!⇩/

〈お気軽にご相談ください〉

※LINEからのお問合せ・ご相談がスムーズに進むのでお勧めです。